Introduction

Bienvenue dans l’Europe du xve siècle, en l’an de grace 1422, un continent pris dans une lutte permanente entre familles et royaumes rivaux.

Les querelles familiales se transforment en guerres de nations, le temporel et le spirituel

s’opposent sans cesse, les villes en plein essor remettent en cause l’ordre féodal traditionnel. Florissantes, elles

deviennent le lieu de tous les espoirs pour une part de la population, qui y trouve à la fois prospérité économique et possibilités d’éducation et d’élévation sociale.

Des superstitions datant de l’Antiquité, et parfois même antérieures, sont confrontées à une religion unique qui

cherche à les étouffer. La foi et la religion se transforment en outils politiques, parfois en instruments d’oppression, qui poussent de nombreux individus dans et hors

de l’Église à chercher une nouvelle voie spirituelle. Des cultures martiales anciennes de chevalerie sont mises

à mal par des changements de doctrine et des progrès technologiques.

Bienvenue dans l’Europe du xve siècle, en l’an de grace 1422, un continent pris dans une lutte permanente entre familles et royaumes rivaux.

Les querelles familiales se transforment en guerres de nations, le temporel et le spirituel

s’opposent sans cesse, les villes en plein essor remettent en cause l’ordre féodal traditionnel. Florissantes, elles

deviennent le lieu de tous les espoirs pour une part de la population, qui y trouve à la fois prospérité économique et possibilités d’éducation et d’élévation sociale.

Des superstitions datant de l’Antiquité, et parfois même antérieures, sont confrontées à une religion unique qui

cherche à les étouffer. La foi et la religion se transforment en outils politiques, parfois en instruments d’oppression, qui poussent de nombreux individus dans et hors

de l’Église à chercher une nouvelle voie spirituelle. Des cultures martiales anciennes de chevalerie sont mises

à mal par des changements de doctrine et des progrès technologiques.

Background

L’Europe du xve siècle est un assemblage hétéroclite et instable, mêlant cités-états, anciens royaumes et nations en devenir. Le continent est agité de soubresauts

qui se traduisent en conflits violents : guerre de Cent Ans, guerres hussites, conquêtes ottomanes, Reconquista, etc.

Le pouvoir féodal est en train de muter vers l’idée de nation, avec les excès que cela entraîne parfois.

L’Europe du xve siècle est un assemblage hétéroclite et instable, mêlant cités-états, anciens royaumes et nations en devenir. Le continent est agité de soubresauts

qui se traduisent en conflits violents : guerre de Cent Ans, guerres hussites, conquêtes ottomanes, Reconquista, etc.

Le pouvoir féodal est en train de muter vers l’idée de nation, avec les excès que cela entraîne parfois.

Les périodes de paix prolongée sont rares et l’ensemble du continent a été durement affecté par la grande épidémie de peste du siècle précédent. Les bras manquent

pour cultiver la terre et les famines touchent encore régulièrement les populations pauvres, plus vulnérables.

Royaume de France

Population estimée : 10 000 000Richesses : agriculture (céréales), vin, sel

Le royaume de France est de loin le territoire le plus peuplé d’Europe et l’un des plus grands royaumes du continent. C’est le domaine féodal par excellence, avec des terres cultivables en abondance exploitées par une multitude de paysans rattachés aux seigneuries locales, une noblesse imprégnée de l’idéal chevaleresque et un clergé omniprésent dans la vie quotidienne des habitants.

Le royaume reste cependant un assemblage hétéroclite d’une soixantaine de régions, tant aux niveaux culturel, linguistique qu’historique. Assemblage que l’on peut regrouper en deux grands ensembles.

La moitié nord du royaume, le pays d’oïl, est le berceau du pouvoir royal. C’est une terre fertile qui se déploie autour des bassins des deux principaux fleuves, la Loire et la Seine, et de leurs affluents. Les terres ont été en majeure partie défrichées et mises en exploitation, et les rares forêts qui subsistent font partie du domaine royal ou des terres d’abbaye. La densité de villages et de paroisses y est extrêmement importante. C’est là que se trouvent les villes les plus importantes du royaume, en tête desquelles Paris, suivie des riches villes des régions environnantes, telles Tours, Rouen, Angers, Troyes, Chartres, Orléans, etc. Toutefois, la culture reste avant tout rurale, et l’unité sociale de base est la paroisse.

La moitié sud, le pays d’oc, est une région plus pauvre et moins populeuse, coincée entre Massif central, Alpes et Pyrénées. Les villages sont plus isolés, l’élevage y a une part essentielle et la population conçoit une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir royal. Culturellement, les habitants sont encore largement influencés par l’ancienne présence romaine.

Le roi

L’actuel représentant mâle de la maison capétienne de Valois est Charles VII. Adolescent, il ne s’attendait pourtant pas à monter sur le trône de France. À sa naissance, il a deux frères plus âgés : Louis de Guyenne et Jean de Touraine. Les deux meurent à intervalles très courts, en 1415 et 1417, alors qu’ils sont sous la protection du duc de Bourgogne. Ce dernier accuse les Armagnacs de les avoir empoisonnés. Charles devient à ce moment le dauphin de France.Il est honni par les Bourguignons pour sa préméditation supposée de l’assassinat de Jean sans Peur en 1419. Il n’a alors que seize ans.

Charles est pourtant un jeune homme prudent et sage, avec une conscience aiguë des problèmes de son royaume, et notamment du caractère imprévisible de certains de ses officiers et de l’inefficacité de ses armées. Ses soldats manquent en effet de discipline et se conduisent souvent en parfaits soudards, provoquant autant de dégâts que les Anglais ou les Bourguignons chez les populations qu’ils sont censés protéger.

Charles est déterminé à changer cela et à réconcilier le royaume avec la couronne, comme l’avait fait son grandpère. Il est toutefois animé d’un doute qui le ronge et le plonge parfois dans l’indécision : il ne sait pas avec certitude s’il est bien le fils de Charles VI ou du jeune frère de ce dernier, Louis d’Orléans, à qui l’on a prêté une relation adultère avec sa mère, Isabeau de Bavière.

Rongé par ce doute, il en a conçu dégoût et rancœur envers sa mère, qu’il a écartée sans ménagement du pouvoir lorsqu’il s’est retrouvé régent du royaume, suite aux crises de folies de Charles VI. Celle-ci devint dès lors sa pire ennemie et passa du camp Armagnac au camp Bourguignon, Jean sans Peur puis Philippe le Bon sachant la manipuler à loisir pour parvenir à leurs fins.

Origines de la guerre de cent ans

Philippe le hardi (1285) et Charles de Valois sont frères. Philippe le bel (1314) est le roi et a 3 fils Louis X, Philippe V et Charles IV et la mort de ses 3 enfants transmet la couronne aux Valois. Cependant le roi d'angleterre est le petit fils de le bel par sa mère par sa mère et revendique le trone de France.Le parti des Armagnacs (contre les anglais)

La cour de Charles VII est constituée de partisans fidèles l’ayant soutenu tout au long de la guerre civile que connaît le royaume. En retour, Charles se montre lui aussi loyal et refuse à de nombreuses reprises de disgracier certains de ses conseillers pour apaiser le duc de Bourgogne. Depuis l’assassinat de Louis d’Orléans, le parti d’Orléans a été rejoint par les ducs de Berry, de Bretagne, de Bourbon et d’Anjou pour former le parti des Armagnacs.Bon nombre de partisans de Charles ont été assassinés dans la nuit du 29 mai 1418, alors que Paris était envahie par les Bourguignons. Charles lui-même a échappé de peu à la capture. Il est réfugié depuis à Bourges, la capitale de son domaine du Berry.

Le parti des Bourguignons (pro anglais)

À 26 ans, Philippe le Bon est duc de Bourgogne et chef du parti des Bourguignons. Suite à l’assassinat de son père, dont il tient Charles VII pour responsable, il s’allie avec les Anglais. En une succession rapide de victoires, Anglais et Bourguignons parviennent alors à prendre le contrôle des territoires du royaume situés au nord de la Loire. Ceci inclut Paris, prise par un coup de force en 1418, ainsi que les riches terres de Normandie et de Champagne. En 1420, Philippe et Henry V d’Angleterre, avec la complicité d’Isabeau de Bavière, parviennent à faire signer le traité de Troyes à Charles VI devenu fou.Le chapeau noir à colotte ronde ornée d'une enseigne en croix de saint andré est leur signe de reconnaissance.

Axes de communication et commerce

De nombreuses denrées parviennent en Europe via les villes marchandes d’Italie et les comptoirs hanséatiques de la Baltique. L’émergence de pouvoirs politiques plus affirmés et l’importance des universités médiévales entraînent aussi de nouveaux besoins de communication, que ce soit pour la diplomatie, les échanges culturels ou théologiques.Routes terrestres

Le transport de marchandises ou le voyage par voies terrestres n’est pas une mince affaire. Seul le nord de la péninsule italienne, centre urbain de l’Europe, est pourvu d’un réseau routier pavé de pierres digne de ce nom. Ailleurs, les voies de terre permettent tant bien que mal les voyages en été, mais stoppent tout déplacement en hiver ou par temps d’orage. Ici et là, les anciennes voies romaines existent encore et constituent des axes privilégiés, mais bien souvent elles ne coïncident pas avec les centres du commerce médiéval, poussant donc à de larges détours le voyageur prudent.Tout au long du chemin, les ponts et bacs sont entretenus par les seigneurs locaux, qui perçoivent une taxe à chaque passage. Il n’est pas non plus rare de tomber sur des brigands, qu’il s’agisse d’anciens mercenaires reconvertis, de paysans cherchant un revenu supplémentaire, ou même parfois de nobles de basse extraction s’adonnant au brigandage. Le brigandage est parfois considéré comme un passe-temps comme un autre par la basse noblesse.

Le voyage par voie de terre est lent, long, fastidieux et dangereux.

Voies fluviales

Face aux désagréments du voyage par voie de terre s’est développé un important réseau de transport par voies d’eau. Les rivières et les fleuves sont utilisés pour le déplacement des matières lourdes ou encombrantes : métaux, grains, sel, etc. Chaque ville sise sur un fleuve dispose d’un port, parfois de deux (l’un en amont, l’autre en aval). En dehors des périodes de crues, c’est un moyen sûr quoique relativement lent de déplacer des marchandises.Toutefois, le commerce fluvial présente quelques dé- sagréments. En effet, s’il est souvent aisé de contourner un pont ou un bac dont la taxe est trop élevée, ce n’est pas aussi simple pour une péniche lourdement chargée sur un cours d’eau. Se sont donc développé de nombreux péages au fil de l’eau, qui perçoivent au nom du seigneur local des taxes venant grossir ses revenus. Typiquement, un tel péage est établi tous les dix ou douze kilomètres.

Voies maritimes

L’Europe est enserrée par deux centres de commerce maritime : la Baltique et la Ligue hanséatique au nord, la Méditerranée et les ports italiens (en tête desquels Venise et Gênes) de l’autre. Ces deux zones se sont dé- veloppées en parallèle, mais communiquent désormais via des routes maritimes longeant la côte Atlantique et contournant la péninsule ibérique.La ville

À l’origine, la ville médiévale n’échappe pas au système seigneurial. La noblesse ou le clergé détiennent le pouvoir politique et prélèvent des taxes. Celles-ci sont de plusieurs natures : impôts fonciers bien évidemment, mais aussi taxes de péages, notamment aux portes de la ville ou sur les ponts. Ce monopole bride le commerce et, lorsque l’essor démographique s’accompagne d’un essor urbain et d’échanges accrus entre les diverses régions, il est de plus en plus mal perçu par les populations.Les riches marchands et boutiquiers s’organisent donc et créent les communes, des regroupements citadins qui offrent un contrepoids au pouvoir féodal traditionnel. Les villes commencent à être plus complexes à gérer, parfois rebelles. De nombreux seigneurs acceptent donc de signer une charte avec ces communes, déléguant une partie de leur pouvoir en échange d’une redevance ou d’une somme fixe. Lors de guerres ou de conquêtes, promettre une charte favorable à une ville est aussi un moyen aisé de s’éviter un long siège.

L’hôtel de ville (ou maison commune) est le centre du pouvoir communal, qui cumule souvent des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. En théorie, une assemblée des habitants est censée détenir le pouvoir. En réalité, le pouvoir se trouve dans les mains d’un nombre réduit de magistrats, le conseil de ville, souvent issus des familles les plus riches de la ville. Selon la région, on les appelle des échevins, des jurats ou des consuls. Leur nombre est variable, largement dépendant de la taille de la cité. Certains peuvent être nommés par le seigneur local, élus ou cooptés.

Ils élisent à leur tour un ou plusieurs représentants qui gouvernent la cité. Généralement, il s’agit d’un seul individu, le bourgmestre.

Un autre lieu important du pouvoir communal est le beffroi. C’est un bâtiment essentiel au guet, permettant de surveiller les alentours. Mais c’est aussi là que se trouvent les cloches de la ville, qui permettent d’alerter les habitants en cas d’incendie, de l’approche d’un ennemi ou pour les réunir lors des exécutions et des assemblées. Enfin, une horloge marque le passage des heures, contrepoids laïc aux clochers des églises.

La police

Ce pouvoir regroupe le maintien de l’ordre et de la sécurité des habitants de la cité, ainsi qu’un certain pouvoir exécutif. Cela inclut les ordonnances de police, le maintien d’une force de guet, l’organisation des patrouilles, etc. C’est un des pouvoirs régulièrement disputés entre la commune et le seigneur. Dans le royaume de France, par exemple, des capitaines sont nommés directement par le roi. Même s’ils travaillent en collaboration avec le maire et les échevins, le capitaine et ses hommes restent avant tout des soldats du roi.La justice

La basse justice. La basse justice concerne l’établissement de contrats, ainsi que les petits délits ou les amendes de faible valeur. Généralement, les seigneurs acceptent de bon gré que la commune s’occupe de la basse justice, le libérant ainsi d’un poids administratif non négligeable et d’une tâche souvent perçue comme une corvée par la noblesse.La moyenne justice. La moyenne justice concerne tous les délits plus graves, qui ne peuvent toutefois être punis de mort : rixes, injures ou vols. Là encore, le seigneur a généralement intérêt à voir celle-ci déléguée aux villes. Toutefois, la moyenne justice civile concerne aussi les héritages et les problèmes de succession, qui eux sont bien souvent d’un intérêt capital pour le seigneur local. En particulier dans les cas de succession impliquant des terres de son fief. C’est donc souvent un droit âprement disputé entre les deux autorités.

La haute justice. La haute justice est la justice seigneuriale par excellence, celle qui a droit de vie ou de mort sur ses sujets. Il est extrêmement rare que seigneur local se départisse de ce droit. De plus, dans les royaumes bien établis, la haute justice est souvent réservée, par un système de cour d’appel ou de confirmation par une juridiction supérieure, au souverain du royaume et non à chaque seigneur local.

Eglise

Dans l’organisation de l’Église, un doyenné est un regroupement de paroisses sous la direction d’un curé-doyen qui sert d’intermédiaire entre l’autorité épiscopale (l’évêque, autorité supérieure du diocèse) et le clergé

local (les prêtres). Le doyen est élu par les curés locaux et confirmé par l’évêque du diocèse. C’est lui qui a la charge

de présenter les nouveaux curés aux communautés et de contrôler le bon fonctionnement des églises, chapelles ou

cimetières dont il a la charge. Il est donc l’un des piliers de la communauté.

Dans l’organisation de l’Église, un doyenné est un regroupement de paroisses sous la direction d’un curé-doyen qui sert d’intermédiaire entre l’autorité épiscopale (l’évêque, autorité supérieure du diocèse) et le clergé

local (les prêtres). Le doyen est élu par les curés locaux et confirmé par l’évêque du diocèse. C’est lui qui a la charge

de présenter les nouveaux curés aux communautés et de contrôler le bon fonctionnement des églises, chapelles ou

cimetières dont il a la charge. Il est donc l’un des piliers de la communauté.

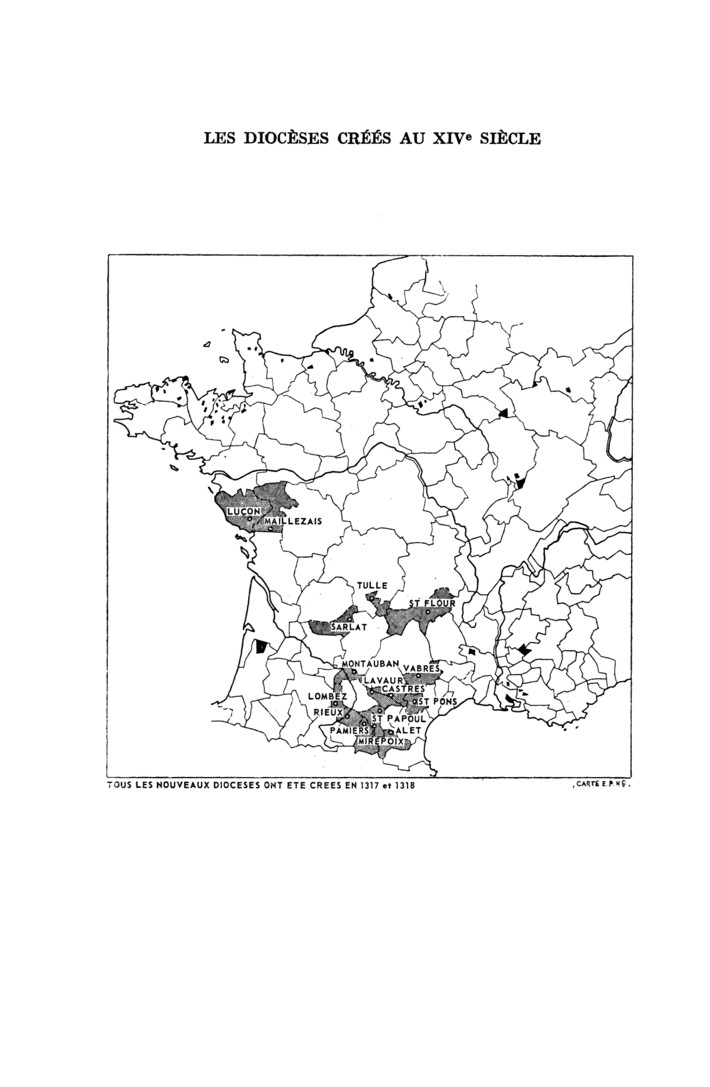

- 9 provinces inégales (en 1300, Dol possède 43 paroisses alors que Amiens en a 763) dirigées par un archevêque

- 77 diocèces dans le royaume (en 1300), c'est une circonscription religieuse dirigée par un évèque.

- Archidiaconé,

- Doyenné, curé-doyen

- Paroisse, curé. 32000 paroisses au 14eme siècle.

- Le Pape

- Martin V du 11.11.1417 au 20.02.1431, évêque de Rome et successeur de saint Pierre. Elu pour mettre fin au Grand Schisme d’Occident.

- Cardinal

- Un cardinal (du latin cardinalis, principal) est un haut dignitaire de l'Église catholique choisi par le pape et chargé de l'assister.

- Archevêque

- Le titre d'archevêque est attribué à ceux qui dirigent une province.

- Evêque

- L'évêque (ou l'éparque? appelés « Monseigneur », ou parfois « Son Excellence ») d'un siège, même s'il ne détient pas de titre complémentaire (archevêque, métropolitain, archevêque majeur, patriarche ou pape), est le centre et l'unité de son diocèse (environ 2/3 d'un département actuel) ou de son éparchie, et en tant que membre du Collège des Évêques, partage la responsabilité de la gouvernance de l’ensemble de l’Église. Comme chaque église locale particulière est une incarnation de l’ensemble de l’Église catholique, et non pas simplement une subdivision administrative de quelque chose de plus grand, l’évêque qui en est le chef n’est pas un délégué du pape. Au lieu de cela, il possède en son nom propre une responsabilité primaire d'enseignement, de gouvernement et de sanctification pour le siège qui lui a été confié.

- Prêtre ou curé

- sont responsables d'une paroisse

- Le diacre ou la diaconesse (du grec diakonos, « serviteur, assistant »)

- est une personne qui assiste le dirigeant d'une église locale chrétienne et a la responsabilité de certaines activités.

- Le vicaire

- Le vicaire est un prêtre qui assiste le curé dans une paroisse.

- Abbé

- c'est un moine élu par ses pairs pour gouverner un monastère, une abbaye ou une communauté canoniale. Titre: père abbé ou Très Révérend Père

- Moine ou moniale du latin monachus, « homme solitaire »

- C'est un homme ou une femme lié par des vœux de religion et menant, en solitaire ou en communauté, une vie essentiellement spirituelle, dévotionnelle et contemplative

- Le suisse

- Le Suisse était un employé d'église chargé d'ouvrir les processions et de faire régner l'ordre dans les assemblées

- Clergé séculier

- Séculier : qui vit dans le monde (le « siècle »), Désigne le pouvoir temporel, la justice de l'État, qu'il faut distinguer du pouvoir spirituel. le clergé séculier regroupe donc les prêtres incardinés dans un diocèse et relevant directement de l'autorité épiscopale, et n'ayant pas fait de vœux religieux. ( trois vœux religieux basés sur sa compréhension de la vie de Jésus-Christ, qui aurait vécu dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance à Dieu)

- Clergé régulier

- vivant suivant la règle d'un ordre religieux, monastique ou autre. Les clercs réguliers vivent selon une règle, parfois à l'écart des hommes dans des monastères ou des abbayes mais il ne faut pas assimiler cela à "cloitrés".

- Freres Franciscain (pauvres)

- Confrérie fondée sur la pauvreté totale et la prédication.

- Freres dominicains

- Proche de la population avec pour missions l’apostolat(propagation de la foi) et la contemplation.

- Freres carmes

- ?

- Freres augustins

- ?

Autorité épiscopale

Autorité locale

Liturgie des heures:

- Les vigiles ou matines

- 5h mais dans certains monastères, cette veillée se déroule au milieu de la nuit.

- Lea laudes (louanges)

- 7h: Les laudes, prière du matin, célèbrent la résurrection du Christ « soleil levant » et le jour nouveau en sa naissance. Elles sont donc chantées avant toute activité.

- Prime

- 9h: 1ere heure office de prime

- Tierce (troisième heure)

- 11h

- Sexte

- 12h : déjeuner

- None (neuvieme heure)

- 14h: L'heure de none commémore la mort de Jesus sur la croix

- Vepres (soir)

- 17h30 C'est l'heure solennelle du soir en fin d'apres midi quand le jour baisse. Diner

- Complies

- Fin de journée qui s'achève par un chant à la vierge.

Liste des diocèses (14eme siècle)

Jours fériés

- 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu.

- 6 janvier : l'Épiphanie. Célébrée en France le premier dimanche après le 1er janvier

- Lundi après l'Épiphanie, plough monday (lundi de la charrue), des jeunes hommes passent dans le village en tirant une charrue demander du bois à tous et allument un grand feu dans lequel ils passent la charrue qui acquiert un pouvoir fertilisant.

- Date variable : Le Baptême du Christ (ou Baptême du Seigneur), célébré en principe en France le deuxième dimanche après le 1er janvier si l'Épiphanie du Seigneur n'est pas le dimanche 7 ou 8 janvier ; dans ce cas, le Baptême du Seigneur est célébré le lendemain de l'Épiphanie le lundi 8 ou 9 janvier.

- 2 février : Présentation du Christ au Temple (fête de tous les consacrés), ou encore Chandeleur.

- Mardi gras (soit 47 jours avant Pâques) : veille du Carême. Cette période marque la fin de la « semaine des sept jours gras » (autrefois appelés « jours charnels »)1. Le Mardi gras est suivi par le mercredi des Cendres et le Carême, pendant lequel les chrétiens sont invités à « manger maigre » , traditionnellement en s'abstenant de viande2.

- Mercredi des Cendres (46 jours avant Pâques) : début du Carême.

- Premier dimanche de Carême: dimanche des Brandons (ou des bures), on allume de grands feux après le souper, on danse et les jeunes sautent au dessus des feux.

- Jeudi de la Mi-Carême (à mi-chemin entre les Cendres et Pâques, 22 jours après les Cendres)

- 7 jours avant Pâques : Le Dimanche des Rameaux.

- 3 jours avant Pâques : Le Jeudi saint.

- 2 jours avant Pâques : Le Vendredi saint, (férié en Alsace et en Moselle).

- 19 mars : mois dédié à Saint Joseph, père adoptif de Jesus, deviendra la fete des pères.

- 25 mars : Annonciation (annonce de sa maternité divine faite à la Vierge Marie par l'archange Gabriel). Si le 25 mars est un dimanche, la fête est décalée au lundi 26. Et si le 25 mars tombe pendant la Semaine Sainte ou la semaine de Pâques, elle est décalée au deuxième lundi après Pâques15.

- Lundi de Pâques : date variable, tombe un lundi compris entre le 23 mars et le 26 avril, suivant le calcul de la date de Pâques, qui célèbre la résurrection du Christ.

- Jeudi de l'Ascension (39 jours après le dimanche de Pâques) : date variable, lendemain de la fête commémorant la montée de Jésus au ciel

- 50 jours après Pâques : Le dimanche de Pentecôte.

- Lundi de Pentecôte (50 jours après le dimanche de Pâques) : date variable, lendemain de la fête commémorant l'envoi de l'Esprit-Saint aux disciples et la naissance de l'Église

- La Sainte Trinité.le dimanche qui suit la Pentecôte, c'est-à-dire le huitième dimanche après Pâques (donc entre mi-mai et mi-juin. Elle a pour but de rendre un culte solennel à Dieu, Un et Trine, en exaltant sa nature divine unique mais distincte en ses trois personnes (le Père, le Fils et le Saint-Esprit)

- Le jeudi après la Sainte Trinité : la Fête-Dieu

- Le deuxième vendredi après la Sainte Trinité : le Sacré-Cœur.

- 1er mai : Saint Joseph Artisan, patron des travailleurs. Fete du travail en 1948.

- 24 juin : Saint Jean Baptiste le prophète qui a annoncé la venue de Jésus de Nazareth. Il l'a baptisé sur les bords du Jourdain

- 29 juin : Saints Pierre et Paul.

- 1er aout : fete du pain (en angleterre mais en france?). La moisson vient de rentrer et chaque famille fait cuire sa miche, une présentation est effectuée au village et un vote est effectué pour déterminée la meilleure, la plus jolie...

- 6 août : la Transfiguration, changement d'apparence corporelle de Jésus pendant quelques instants de sa vie terrestre, pour révéler sa nature divine à trois disciples

- 25 août : Saint Louis, ancien patron de la France, roi de France capétien né le 25 avril 1214 à Poissy.

- Assomption (15 août) : fête catholique célébrant la montée au ciel de Marie, mère de Jésus

- 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie

- 14 septembre : l'Exaltation de la Sainte Croix, célébration de la croix qui a servi à la Crucifixion de Jésus

- 9 octobre : Saint Denis, ancien patron de la France: en 245 apr. J.-C., il est chargé, avec six compagnons d'évangéliser le territoire des Gaules.

- Toussaint (1er novembre) : fête catholique célébrant tous les saints

- 2 novembre : Fête des morts.

- 9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran, premier édifice monumental chrétien construit en Occident, à partir de 320, elle est l'église cathédrale de l'évêque de Rome, le pape

- 11 novembre : Saint-Martin, ancien patron de la France aussi nommé Martin le Miséricordieux. La dévotion à Martin se manifeste à travers une relique, le manteau ou la chape de Martin — qu'il partage avec un déshérité transi de froid.

- 6 décembre : Saint Nicolas, populaire dans l'Est et le Nord de la France, personnage légendaire qui récompense les bons comportements des enfants en les gratifiant de cadeaux ou de friandises, souvent assisté d'un compagnon à l'allure menaçante qui est chargé de punir ceux qui n'ont pas été sages.

- 8 décembre : Immaculée Conception de la Sainte Vierge, conception de la Vierge Marie « sans tache », c'est-à-dire exempte du péché originel

- Noël (25 décembre) : fête célébrant la naissance de Jésus Christ. La veille, le 24, est consacrée au réveillon de Noël et à la messe de minuit dans certains pays par les chrétiens. Plats traditionnels de fete: poupées en pain d'épice, poiré (bouillie de froment aux oeufs et au miel, tripes de Noel et vin de poire (tres fort).

- 26 décembre : Saint Étienne premier martyr, prédicateur juif du 1er siècle considéré a posteriori comme le premier diacre (protodiacre) et le premier martyr (protomartyr) de la chrétienté

- Esclaves

- mendiants, sans emploi fixe

- apprentis, ne peut se marier car les revenus ne sont pas assurés. train de vie pauvre à confortable assuré par un maitre.

- paysans, artisants... train de vie misérable à confortable.

- écuyers, peut porter un long couteux en public, train de vie modeste.

- nobles, train de vie confortable à aristocratique.

- Prêtre ou curé, train de vie généralement confortable.

- Prévot, agent domanial du roi ou d'un seigneur, exerçant des pouvoirs financiers, judiciaires, administratifs et militaires. (Au 11 s, le domaine royal fut divisé en prévôtés.) Il peut diriger des sergents royaux à son service

- chevaliers, peut porter armes et armure en public, train de vie confortable à riche pour les meilleurs.

- Seigneurs, peut porter armes et armure en public, train de vie riche.

- Baillis (nord) et sénéchaux (sud), officiers royaux (futurs préfets) exerçant par délégation les pouvoirs de justice et militaires sur une province du royaume. Train de vie riche à aristocratique.

- Comptes et sa famille, train de vie riche à aristocratique.

- Eveques, train de vie généralement riche à aristocratique.

- Connétable, Grand officier de la Couronne, chef suprême de l'armée, train de vie aristocratique.

- Roi, train de vie aristocratique.

- Roi / Reine : ce sont les dirigeants souverains du royaume de France. On dit “Votre Majesté” en s’adressant à eux

- Dauphin, dauphine : l’héritier du trône. On dit “Votre Altesse Royale” en s’adressant à eux.

- Prince, princesse : ce sont des titres donnés aux fils et filles du Roi qui ne peuvent prétendre au trône. On dit “Votre altesse” en s’adressant à eux

- Duc, duchesse sorte de grand gouverneur général (sur un duché), avec pouvoirs militaires et judiciaires détenus de par le roi sur plusieurs comtés. On dit “Votre Grâce” en s’adressant à eux. On dit “Mon Seigneur” ou “Ma Dame” pour leurs enfants.

- Marquis, marquise. (titre récent du XIII) Le titre de marquis est octroyé à un comte sur une région frontalière (dite marche ou marquisat) pour exercer un commandement militaire comprenant le pouvoir de lever le contingent de l’armée sans en avoir reçu l’ordre du souverain.

On dit “Votre seigneurerie” en s’adressant à eux. On s’adresse à leurs enfants sous le terme “Mon seigneur” ou “Ma dame”. - Comte, comtesse les comtes sont de grands administrateurs exerçant des fonctions fiscales, militaires et judiciaires. Ils se voient attribuer la gestion de cités, appelées pagi, sortes de juridictions administratives. Cette fonction devient héréditaire sous les Carolingiens et les pagi des comtés autonomes. A la fin du IXe siècle, mis à part le titre particulier de duc, le titre de comte devient le plus haut titre de la noblesse.

On dit “Votre seigneurerie” en s’adressant à eux. Leurs premiers enfants sont appelés “Seigneur” ou “Dame” - Vicomte, vicomtesse: Assurant d’abord une fonction personnelle d’officier au service d’un duc ou d’un comte, le vicomte s’affranchit de l’autorité comtale à partir du Xe siècle, et devient seigneur d’une terre titrée « vicomté », une région rurale sans grande cité. On dit “Votre seigneurerie” en s’adressant à eux. Leurs enfants sont appelés “Honorables”.

- Baron baronne : Au début du Moyen age, le titre de baron est un terme générique, désignant les membres de l’aristocratie tenant directement leur fief du roi. Les fiefs se trouvant dans les comtés ont pris le nom de baronnie et ce n’est qu’à partir du XIIe siècle que les seigneurs des baronnies ont porté le titre de baron. Ils règnent sur une baronnie. On s’adresse à eux en disant “Votre seigneurerie”. Leurs enfants n’ont pas d’appellation particulière.

- Vidame (bas latin vicedominus, composé du latin vice et dominus, « seigneur ») est, au cours de la période féodale, un officier chargé d'exercer les pouvoirs temporels (militaires et de justice) en lieu et place d'un seigneur ecclésiastique (évêque ou abbé). En Savoie et en Suisse, ce terme se trouve sous les formes vidome ou encore vidomne. Titre peu usité, un vidame possède une terre ou se réfère à un agent d’une église. Le vidame est à l'origine la personne qui mène l'armée et perçoit les redevances féodales d'une seigneurie ecclésiale dont le titulaire appartient au clergé régulier ou séculier. Il exerce au nom de celui-ci un certain nombre de droits féodaux. Le titre de vidame est intégré à la hiérarchie nobiliaire considéré comme équivalent à celui de vicomte ou de chevalier. Certains titres de vidames étaient attachés à des fiefs, d'autres étaient héréditaires.

- Banneret (Chevalier ou Ecuyer) Le porteur de ce titre avait reçu le droit, lors d'une bataille de porter sa bannière et d'y mener ses vassaux, honneurs normalement réservés à des titres plus élevés comme baron. Le banneret disposait également des droits féodaux, dont le simple chevalier ou écuyer ne disposait pas forcément.

- Chevalier : titre honorifique militaire donné par un monarque ou un autre chef politique en récompense de services rendus. Au Moyen age, en Europe, la chevalerie était constituée de guerriers à cheval, mais aussi de chevaleresses, c'est-à-dire des femmes ayant pris les armes pour défendre des causes précises. Souvent, le chevalier était un vassal qui servait de combattant pour un suzerain, avec un paiement sous forme de propriétés foncières.

- L’écuyer (du latin scutarius « soldat de la garde impériale qui portait un bouclier », dérivé en -arius du latin scutum « écu ») est, à l'origine, un gentilhomme ou un anobli qui accompagne un chevalier et porte son écu. De là, écuyer a été employé comme titre pour un jeune homme qui se prépare à devenir chevalier par adoubement.

- Ambassadeur

- Barbier

- Barralier, porteur d'eau professionnel.

- Berger

- Beurrier (paysan)

- Blanchisseur ou laveur ( pour les nobles uniquement)

- Boucher

- Bouffon

- Boulanger . Le pain est la base de l'alimentation et chacun en consomme à peu près un kilogramme par jour. Au départ, les boulangers devaient cuire leur pain au « four banal ». Le mot banal vient de l’impôt instauré par le seigneur : le « ban ». À la fin du XIIe siècle, ils ont eu l’autorisation de construire leur propre four. L’arrivée des moulins a facilité le travail du boulanger, l’eau pouvait arriver directement au lieu de fabrication. Le pain de riche devait être délicat, celui des pauvres nourrissant.Les femmes des boulangers aidaient souvent les hommes.

- Cartographer

- Chapelier

- Chapelin

- Charpentier

- Charron : était un artisan spécialiste du bois et du métal. Il concevait, fabriquait, entretenait ou adaptait, réparait les véhicules

- Chercheur : ces hommes de connaissance sont à la solde de grand nobles pour effectuer des recherches dans des bibliothèques à travers le royaume de France et parfois d'Europe.

- Conseillers auprès de … (formation et éducation obligatoire)

- Corbetier : La formation initiale des corbeaux pour l’envoi de messages se déroule ainsi : un ou plusieurs corbeaux est transporté, vers une destination. Le nom du lieu est prononcé en lançant un sort mineur ( arcanique ou divin) associant définitivement ce lieu à ce nom dans l’esprit du corbeau. Le corbeau retrouve ensuite toujours son chemin vers son lieu de départ. Ensuite, cela est plus facile : il suffit d’envoyer X corbeaux (cela inclus un sortilège mineur diffèrent) avec un qui connait le chemin afin qu’il l’apprenne. Le corbeau n’a aucun problème pour voyager de nuit et cela est même conseillé en cas de siège pour éviter les pertes par des tirs ennemis.

- Conseiller spécial : conseiller principal du roi, il possède de grands pouvoirs

- Collecteur d’impôts

- Cordier

- Coutelier

- Cuisinier

- Exécuteur (arracher les langues et faire les basses besognes, ou tout simplement pendre les coupables en public s’ils n’ont pas choisi d’être gardien de la faille)

- falotier, allumeur de réverbères.

- Forgerons :

- Le serrurier (fabrication de serrures)

- Le faiseur de cercles (fabrication des cercles pour les tonneaux) ;

- Le faiseur de charrue (fabrication des cerclages des roues de charrettes) ;

- Le chaudronnier (fabrication des outils des champs) ;

- Le taillandier (il travaille en finesse des objets tranchants).

- Le forgeron de cette époque est un personnage très important. Ils étaient souvent au centre des villages, alors que la plupart des autres métiers se trouvaient à l'extérieur. Il est rare que la forge appartienne au forgeron ; elle appartenait au seigneur qui en récupérait le bénéfice.

- Garde forestier, payé par le roi pour faire respecter la loi dans la forêt

- Garde spécial : le principal garde du corps

- Gruyer: officier responsable du bon usage des rivières et des forêts du domaine.

- Guide, les cartes locales étant rares et peu fiables, voyager avec un guide local était un luxe parfois indispensable. Le test d'orientation du guide local est utilisé s'il est meilleur que celui du guide du groupe.

- Lavandière, responsable de la lessive

- Luthier

- Maçon

- Maitre d’arme

- Meunier est une personne qui moud le blé à l’aide de moulin soit à eau, soit à vent pour en faire de la farine. Les graines sont écrasées entre les meules en pierre. Parce qu’il produit la farine, le meunier est un personnage important car le pain est la principale alimentation Le meunier vit assez pauvrement, le travail est très rude. Même sous le soleil tapant, la neige, la pluie ou la grêle. Le meunier touche un salaire : « la mouture ». Il travaille souvent avec un apprenti et quelquefois avec un « chasse-pochée », qui va chercher le grain dans les fermes et livrer la mouture.Pour éviter au meunier de prendre trop d’importance, le métier de boulanger lui est interdit.

- Messager

- Meunier

- Menuisier

- Palefrenier : valet qui nourrit et panse les chevaux.

- Passeur, il mène sa barque ou son bac pour faire traverser une rivière ou fleuve, les ponts étants rares ou uniques en dehors des grands métropoles et parfois à péage.

- Péager : Fonctionnaire local qui perçoit les péages.

- Pêcheur

- Poissonier

- Pelletier, travaille les peaux d animaux pour le cuir, les fourrures...

- Paysan

- Trappeur

- Prostituée

- Peintre

- Potier

- Porteur d'eau, indispensable dans les villes car il n'y a pas d'eau courante. Il faut etre fort.

- Prévot : ils dépendent du bailli qui représente le duc. Les prévots exercent l’autorité dans les villages et rendent justice, que ce soit d’un point de vue civil ou criminel

- Régisseur : Serviteur d'un grand propriétaire désigné pour gérer un grand domaine. Possède l'autorité sur les esclaves et les colons de ce domaine

- Sommelier : Officier chargé d'organiser le transport des coffres d'un seigneur sur des sommiers ou chevaux de somme. Le terme désigna également l'officier de cour mettant le couvert et préparant les vins.

- Saltimbanque : Personne qui fait des tours d'adresse, des acrobaties sur les places publiques, dans les foires.

- Sages : leur roles est de désamorcer les conflits dans les couples puis entre voisins puis entre communautés Puis entres familles nobles Ce sont également des négociateurs. Un sage est souvent agé car il faut beaucoup d’expérience pour être compétent. Il gagne bien sa vie (entre 1 000 et 50 000 PO par mois) mais elle il dévouée à une famille.

- Sabotier

- Soldat

- Sculpteur

- Tailleur

- Tavernier

- Tenancier(e) de bordel.

- Tisserand

- Vigneron

- le feu considéré comme le plus valorisant

- l'air

- l'eau

- et l'élément le plus éloigné de Dieu : la terre.

- La goutte : farcir un chiot d'escargots et de sauge, avant de le faire rôtir sur le feu. La graisse fondue servira de pommade à appliquer sur le corps du malade. Si l'un de ces ingrédients manquent, on peut tout aussi bien faire cuire un hibou jusqu'à le réduire en poudre, le mélanger à de la graisse de sanglier

- La cataracte : cette "toile de l'oeil" selon les termes médiévaux, il suffit pour la soigner de mélanger la vésicule biliaire d'un lièvre avec du miel, et de l'appliquer sur l'œil à l'aide d'une plume pendant trois nuits.

- Une recette pour 'faire en sorte qu'un homme et une femme aient des enfants'

- Une recette pour savoir si une femme enceinte porte un garçon ou une fille

- Recette pour délivrer une femme d'un enfant mort

- Une journée

- milles

- lieues

- demi lieues

- quart de lieues

- trait d'arc ou arbalète

- jet de pierre

- Une canne, environ 6 pieds soit 2 mètres.

- toise

- paume

- coudée

- pouce

Argent

Une livre = 20 sous

Une livre = 20 sous

Un florin = 16 sous ou 12 gros

1 sou = 12 deniers

1 gros est une pièce d'argent ou d'or de 16 deniers.

Un franc = 240 deniers

Quelques prix

Mercenaire : 10 sous par jour, bien payé.Une dot de 20 à 400 florins

Un boeuf 20 florins

Un esclave tartare ou russe "propre, sans chancre et pour servir son maitre à table et au lit" de 30 à 90 florins.

Une messe 6 deniers

Une maison bourgeoise 300 florins

Un jardin : 10 à 50 florins

Un verger avec moulin : 1000 florins

le statut

Titres

Le duché d'Orléans

Le duché d'Anjou

Le duché de Berry

Le duché de Bourgogne

Le duché de Bretagne

Le duché de Bourbon

Le duché de Normandie

Le duché de Touraine

Le duché d'Aquitaine

Le comté de Provence

Le comté d'Artois

Le Major Judes ou juge mage est le juge de la plus haute juridiction. 14eme

Chasse

les aristocrates, et les princes d’abord, se réservent la plus grosse part de l’incultum, en

la transformant en forestis (à l’origine du mot forêt) où la chasse à la grande faune est

sévèrement contrôlée. Progressivement les restrictions au libre usage de la forêt se

multiplient.

les aristocrates, et les princes d’abord, se réservent la plus grosse part de l’incultum, en

la transformant en forestis (à l’origine du mot forêt) où la chasse à la grande faune est

sévèrement contrôlée. Progressivement les restrictions au libre usage de la forêt se

multiplient.

Garde forestier depuis 1360 dans chaque village pour réguler la chasse et autre tache?

Langues

Langue d’oïl dans le nord et langue d’oc dans le sud + les dialectes locaux comme Le Breton le basque le flamand, le limousin ou l’auvergnat le provençal…

Mais le français d’île de France gagne du terrain car c’est la langue du roi et tend a devenir la langue du royaume. Le latin est pour les universités et les ecclésiastiques,

il constitue aussi un moyen de communication internationale , les autres langues sont dites vulgaires.

Peu savent lire et encore moins écrire.

Langue d’oïl dans le nord et langue d’oc dans le sud + les dialectes locaux comme Le Breton le basque le flamand, le limousin ou l’auvergnat le provençal…

Mais le français d’île de France gagne du terrain car c’est la langue du roi et tend a devenir la langue du royaume. Le latin est pour les universités et les ecclésiastiques,

il constitue aussi un moyen de communication internationale , les autres langues sont dites vulgaires.

Peu savent lire et encore moins écrire.

Les anglais viennent d'unifier leur langue à partir du dialecte de Londres et depuis la conquete normande, la plupart des anglais

parlent un français passablement déformé appelé anglo-normand.

Injures

On jure par Dieu mais c’est un sacrilège alors on trouve des biais : Par dieu devient parbleu, Corps de dieu devient cor bleu, Sang de dieu devient palsambleu et Ventre de dieu devient vrentrebleuBélître : un bélître est un sot, un gueux, un mendiant.

« Butor ! » : le butor est d’abord un petit oiseau échassier, type héron. Mais lorsque l’on dit que quelqu’un est un butor, on dit qu’il est sot, grossier, maladroit. Il existe le féminin plutôt rare « butorde ».

« Cuistre ! » : personne fier de son savoir, le cuistre est vaniteux, manque de savoir-vivre.

« Faquin ! » : le faquin est d’abord un portefaix, celui qui porte des fardeaux, puis un mannequin sur lequel on s’exerçait à la lance. Il est devenu un personnage méprisable et sot. Ce faquin de boulanger m’a vendu du pain dur !

« Faraud ! » : un faraud est quelqu’un qui se pense élégant, qui porte de beaux habits, qui en tire fierté, qui se donne des airs avantageux.

« Fesse-mathieu ! » : d’abord prêteur sur gage ou usurier, le fesse-mathieu est devenu un avare, un ladre. Saint Matthieu, usurier avant d’être apôtre, est le saint patron des comptables, des banquiers et des douaniers. Fesser est à comprendre comme « battre ».

« Forban ! » : un forban était un marin qui exerçait la piraterie pour son propre compte. Ce terme est devenu synonyme d’homme malhonnête, malfaisant, sans scrupule. Un forban littéraire est un plagiaire, quelqu’un qui s’approprie textes, idées et morceaux qui ne lui appartiennent pas.

« Foutriquet ! » : un foutriquet est une personne petite, chétive, quelqu’un d’insignifiant.

« Fripon ! » : Fripon a de multiples sens:

Un fripon est d’abord un voleur, mais un voleur rusé, malicieux, qui utilise des tours pour parvenir à ses fins.

Un fripon désigne aussi un enfant malicieux, vif, espiègle. Le terme devient alors affectueux.

Un fripon peut être un jeune homme inconstant en amour, volage.

Une friponne est une femme coquette, fine.

« Gaupe ! » : une gaupe est une femme malpropre et désagréable, une femme de mauvaise vie. Ce terme viendrait l’allemand du Sud Walpe.

« Godiche ! » : une godiche est une femme maladroite, gauche et ou timide.

« Gougnafier ! » : un gougnafier est un individu sans valeur, un bon à rien. Exemple: un travail de gougnafier.

« Jean-Foutre ! » : Jean-foutre est un équivalent simple et plaisant au « connard » moderne. On a aussi : jean-fesse (synonyme de jean-foutre), jean-sucre (idem), jean-Peuple (homme du peuple), jean-bout-d’homme, jean-s’en-fiche (invention de Léon Daudet)...

« Malappris ! » : un malappris manque surtout d’éducation.

« Malotru ! » : un malotru est une personne maussade ou grossière.

« Maraud ! » : maraud est un insulte qui qualifie une personne d’un rang social inférieur, une personne qui ne mérite pas la considération.

« Maroufle ! » : un maroufle est un personnage grossier, malhonnête.

« Mufle ! » : le mufle est l’extrémité du museau de certains mammifères. De là, il est venu à désigner une personne désagréable, grossière, vulgaire et même laide.

« Olibrius ! » : un olibrius est une personne ayant un comportement extravagant, bizarre, ridicule. exemple : mais ’où sort cet olibrius ?

« Ostrogoth ! » : comme l’origine du terme le laisse deviner (les Ostrogoths étaient un peuple barbare au temps des invasions de la fin de l’Empire romain), un ostrogoth est un homme rustre, grossier, qui ne connaît pas les usages communs, qui en est donc ridicule.

« Paltoquet ! » : un paltoquet est un rustre, un insolent, un prétentieux aux manières de paysan. Le terme vient de « paletot », jaquette de paysan.

« Pignouf ! » : un pignouf est quelqu’un de grossier, sans manières. Selon l’Académie française, « pignouf » pourrait venir du normand pigner, « pleurer, geindre par ladrerie ».

«Pisse-Froid ! » : un pisse-froid est une personne morose, faible, triste, faible, sans audace.

«Pourceau ! » : un pourceau est un dégoûtant glouton.

« Ribaud ! » : le ribaud est un aventurier pillard, puis un homme de mauvaise vie, à l’existence dissolue. Une ribaude est une prostituée.

« Tête de pipe ! » : une tête de pipe est une personne laide, bornée. C’est aussi un terme neutre qui désigne toute simplement un individu (« … par tête de pipe »)

Forges

Source pavillon noir l'art de l'escrime page 32

Source pavillon noir l'art de l'escrime page 32

Forges de qualité: Clermont et Bordeaux

Fabriquants d'armes à poudre noire: Gelin de Nantes et Brachie de Dieppe.

Les armureries les plus renommées d'Europe se situaient à Milan (Italie) et Nuremberg (Allemagne).

On peut citer parmi les célèbres maîtres armuriers Lorenz Helmschied, Wilhelm von Worms, Filippo de Negroli.

Un artisan français, Colas de Montbason, réalisa à Tours la célèbre armure de Jeanne d'Arc.

Les armures de chevalier noir :

Certains chevaliers avaient une armure peinte en noir. Il existe plusieurs hypothèses à ce sujet.

Cela pouvait être le cas d'un combattant n'ayant pas hérité de titre, ni été abouté. Ainsi, il ne pouvait pas porter de bannière, c'était un mercenaire qui s'offrait au plus offrant.

Certains chevaliers, qui n'avaient pas les moyens de se payer les services d'un écuyer, peignaient leur amure en noir pour éviter que celle-ci ne rouille.

Métiers

Nourriture

Pour résumer : Viande et vin pour les riches

Pour résumer : Viande et vin pour les riches

Pain et bière pour les pauvres, on parle de petite bière.

Les aliments sont classés par rapport aux quatre éléments de la création (œuvre de Dieu) :

Un peu mieux considérés sont les légumes sortant de terre (salades, épinards) ou sur tiges (pois, choux) et ceux qui s'élèvent dans l'air comme les fruits et les céréales qui bénéficient d'un statut supérieur dû à leur position haute. Pour cette même raison, les bellatores apprécient la chair des grands oiseaux : hérons, grues cigognes,cygnes paons, faisans...associés à l'élément air digne de leur rang social.

Pour les nobles du moyen-âge, manger beaucoup et plus que les autres convives constitue un signe de richesse et de pouvoir. Aux seigneurs sont servies les plus grosses rations alors que chevaliers, écuyers, chapelains et clercs voient leur repas se réduire à la mesure de leur rang social pour la plupart des plats proposés. La consommation de la chair (en contact avec l'élément feu car grillée) est associée à la force physique, au pouvoir et à la puissance sexuelle, trois notions placées au sommet de l'échelle des valeurs. Le gibier occupe une place privilégiée au menu des seigneurs qui pratiquent la chasse avec la même passion que la guerre.

Le modèle alimentaire monastique:

Les oratores sont divisés en deux catégories non astreints au même règles alimentaires : le clergé séculier et le clergé régulier. Les religieux séculiers, curés de paroisse prêtres et évêques sont appelés ainsi car ils vivent « dans le siècle »en contact avec la population, peuvent manger de la viande (sauf les jours maigres) Les moines et moniales qui suivent une règle (les réguliers) doivent s'en abstenir ayant fait vœu de pauvreté de chasteté et d'obéissance car la viande symbolise la richesse, le pouvoir la force brutale, la sexualité, celle-ci est remplacée par le poisson. Mais des exceptions sont faites en cas de maladie ou de faiblesse Les ermites se nourrissent de plantes sauvages crues, signifiant par là leur rupture avec la civilisation.

Les paysans :

Le repas paysan repose sur trois éléments de base : le pain, le vin et le « companage » (ce qui accompagne le pain). L'usage de tremper de larges tranches de pain (appelées soupes) dans le vin est largement répandu dans les campagnes. Galettes et bouillies figurent également au menu. Les céréales dont se nourrissent les paysans, après la part due au seigneur local, est pour l'essentiel des variétés secondaires : seigle, orge, épeautre. Les potagers familiaux, entretenus par les femmes, les enfants et les vieillards produisent choux, raves, poireaux, navets épinards, panais aulx, oignons. Les légumes secs (fèves, lentilles pois chiches, vesces et gesses consommées en platées) représentent un bon apport nutritionnel complétant les céréales. La nature offre les cueillettes sauvages, asperges, cresson, fruits, herbes aromatiques, champignons, baies fruits secs (noisettes, noix...).

Remèdes

Divers

Les godons qui vient de god dam (dieu me damne) est un mot familier pour désigner les anglais:

Les godons se conduisent en maitres à Paris.

Les godons qui vient de god dam (dieu me damne) est un mot familier pour désigner les anglais:

Les godons se conduisent en maitres à Paris.

Les fenetres éxistaient depuis longtemps mais restent chères et donc rares. Au 12eme siecle seules les églises en avaient.

Au 15eme seuls les riches peuvent en avoir. A la place on utilise des peaux de brebis tendues et huilées pour les rendre translucides, sur des cadres en bois.

Mesures

Le jeu

Le jeu offense Dieu, contrevient au premier et troisième commandement en poussant à l’idolâtrie. Il favorise l’avarice, l’envie, la colère, la convoitise et constitue une perte de temps. Le Malin, lui-même, aurait soufflé les règles des dés aux soldats romains au pied de la croix du Christ. Au XIIe siècle la loi canonique, par le décret de Gratien, interdit les jeux de hasard accusés de développer le mépris de Dieu, celui de sa propre personne et du prochain. Impossible à faire appliquer, l’anathème s’assouplit. Des sanctions fiscales remplacent peu à peu les sanctions pénales. Certaines pratiques sont acceptées à certaines conditions : jouer honnêtement, avec joie et sincérité, seulement de petits montants et à des heures déterminées. Flamber d’énormes sommes, comme Louis d’Orléans (1372-1407) et Philippe Le Hardi (1342-1404) n’est pas toléré.Le 3 novembre 1369, Charles V promulgue une ordonnance interdisant tous jeux n’étant d’aucune utilité dans la préparation des hommes à la guerre. Sont punis d’une amende de 40 sous les joueurs de dés, de tables, de paume, quilles, palets, soule ou billes. Les tirs à l’arc et à l’arbalète sont recommandés, comme c’est déjà le cas en Angleterre, sous le règne d’Edouard III.

Cet ensemble de mesures fait suite aux défaites de Crécy (1346) et de Poitiers (1356) infligées aux troupes françaises par l’archerie anglaise. Toutefois ces décisions, peu suivies par la population, se révèlent d’une piètre efficacité pratique. L’ « invasion ludique » se poursuit et gagne l’Europe entière.

Les jeux de hasard restent les plus appréciés, et notamment les jeux de dés. Cet engouement s’explique par la simplicité du matériel requis (os de bois de cerf, plus rarement ivoire) et la simplicité des règles.

Généralement trois dés sont lancés en vue d’obtenir le plus grand nombre de points en un ou plusieurs jets. Le dringuet ou « franc du carreau » ajoute l’adresse au hasard. Il nécessite un damier.

Les jeux de cartes sont postérieurs. Ils apparaissent en Europe occidentale au cours du XIVe siècle.

Les échecs sont le plus noble des jeux. Prisés des rois, ils font partie intégrante de la formation des chevaliers à l’art de la guerre. Ils apparaissent en Asie d’où ils gagnent l’occident par le biais des croisades et du commerce avec l’Islam.

À la campagne, se pratique la soule, ancêtre du rugby. Tous les coups sont permis pour attraper l’éteuf (la balle). Organisée une fois l’an par le seigneur local, elle est très populaire en Angleterre, dans les pays celtiques, en France du Nord et de l’Ouest.

La crosse est considérée comme l’ancêtre du golf. C’est un bout de bois, dont l’extrémité inférieure est courbée, grâce auquel on pousse une balle.

La lutte désigne les combats au corps à corps. Elle est très appréciée, notamment en Bretagne, sur les places des villages le dimanche après-midi.

La cournée, nettement plus dangereuse, consiste à jeter des pierres sur son adversaire. Les gens du peuple organisent combats de coqs et traques d’ours. Certaines manifestations prennent la forme d’émeutes civiles, d’où leurs récurrentes interdictions légales.

En hiver se pratique le patinage en Angleterre, Danemark et en France. Les patins sont fabriqués à partir d’os, comme les luges. Ce sont parfois des mâchoires d’animaux ou de simples objets détournés de leur usage quotidien tels des couffins, des tables et des tabourets renversés. Les traîneaux sont un luxe réservé aux classes aisées en Europe.

La natation participe à la formation du chevalier. Des joutes nautiques ont lieu en eaux douces (rivières ou fleuves) au printemps et en été. La mer effraie. Les baignades se font en groupe, nu ou vêtu de braies.

Enfin le jeu de paume s’adresse à toutes les catégories de la société. Ancêtre du tennis, il apparaît au XIe siècle, d’abord dans la sphère ecclésiastique. La balle est aléatoirement en bois, boyaux, estomacs d’animaux ou cuir rembourré de tissus. Une corde est tendue, au-dessus de laquelle les joueurs se renvoient le projectile à main nue ou gantée. Vers 1450, cordes et tendons facilitent le renvoi.

La raquette est née. Le jeu aura un grand succès dans les cours européennes du XVIe au XVIIIe siècle, avec des salles dédiées comme à Versailles... Les enfants s’amusent de roues, toupies, billes et poupées.

Hygienne

L’hygiène était très importante au Moyen Âge. Toutefois, il était complexe de prendre un bain. Peu de personnes en prenant chez eux. De ce fait, les bains communs étaient très courants. Par exemple, à Southwark, le long de la Tamise, il y avait 18 bains communs. Puis, les bains étant mixtes, ils sont aussi devenus des lieux de prostitution où les travailleuses du sexe exerçaient leur métier.celui qui osait aller chez le dentiste risquait de souffrir d’une infection de vers dentaires, autrement dit des vers vivant à l’intérieur d’une dent et provoquant sa décomposition. Selon la National Library of Medicine, on pensait que les trous et les creux dans les dents étaient causés par un ver qui ressemblait à une anguille miniature. D’autres pensaient qu’ils ressemblaient à des asticots. Au lieu de simplement arracher la dent, le British Dental Journal explique qu’une façon de se débarrasser du ver était de prendre une bougie faite de graisse de mouton et d’un mélange de graines et de la brûler le plus près possible de la dent. De quoi faire fuir les vers et de la faire tomber.

Les heures

Au Moyen Âge, le temps et la vie sociale sont essentiellement rythmés par la sonnerie des cloches dans les clochers qui marquent les différentes heures canoniales (2 coups sauf Angelus du matin à 1 coup).Traditionnellement, la journée comporte sept heures canoniales et la nuit une :

matines ou vigiles : milieu de la nuit (minuit)

laudes : à l'aurore

prime : première heure du jour

tierce : troisième heure du jour

sexte : sixième heure du jour

none : neuvième heure du jour

vêpres : le soir

complies : avant/après le coucher. Les heures canoniales sont déterminées par les cadrans canoniaux et, par mauvais temps, par d'autres moyens divers (grands sabliers, clepsydres, chandelles horaires, récitations des prières ou litanies, observation des étoiles...) Exemple: la 4eme heure est donc 9 heures. soit 4 heures après le lever du soleil en été.

Des horloges mécaniques existent dans les grandes villes comme Paris (1370), Sens (1377), Montargis (1380), Poitier 1386) ou Montpellier (1398)...

Romans : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans#Romans